幼保小の連絡会(その3)

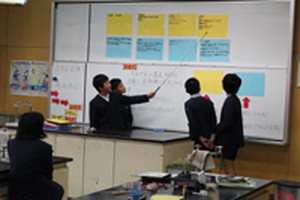

なかでも6年生が理科の授業について,内容や頑張ろうという気持ちをしっかりと発表してくれたときには,その様子に頼もしさまでも感じてしまわれたそうです。急に発表を指名された6年生の姿は,言うまでもなくきちんとできていました。こういった姿も,牧園小が誇りにするところです。

なかでも6年生が理科の授業について,内容や頑張ろうという気持ちをしっかりと発表してくれたときには,その様子に頼もしさまでも感じてしまわれたそうです。急に発表を指名された6年生の姿は,言うまでもなくきちんとできていました。こういった姿も,牧園小が誇りにするところです。

子どもたちも懐かしい先生方の参観に驚いていたようですが,それ以上に子どもたちの様子を喜ばれていた先生方が成長ぶりに驚いていらっしゃいました。書く姿も発表する姿勢も緊張している中に立派な態度でした。

先週は,牧園小に来年度入学予定の子どもたちのいる幼稚園や保育園の先生方にわざわざ来ていただき連絡会を実施しました。折角の機会でしたので,話合いばかりではなく授業の様子も参観していただきました。

関東地方では,この週末大雪が降ってしまったそうです。交通関係に大変な乱れが生じたり,大学年度の入学試験に大きく影響したりしてみんなが困ったようです。鹿児島地方は,ハッキリしない天気で短い時間に晴れたり曇ったり降ったりでした。子どもたちも,体調を崩さないようにしてほしいと思います。

来週の主な行事です。

月曜日(2月10日) 芸術鑑賞会(於:市民会館)6年

火曜日(2月11日) 建国記念日

水曜日(2月12日) 外国語活動支援員来校

木曜日(2月13日) PTA合同専門部会(18:30~)

2月は「逃げる」と言われますが、短い月なのに祝日があるのがその理由なのでしょうか?もう第2週が終わりました。

最近はPM2.5の大気中の値が高い日が多くなりつつあります。週末はオリンピックを観戦しながら、室内で過ごすことが多くなるのでしょうか。インフルエンザも世の中では流行していますので、それもたまにはいいのかなと思ったりします。今週もお疲れ様でした。

思春期を迎える子どもたちは,体や心の悩みなど様々な問題に直面し,何らかの方法で解決していかなければならないことがでてきます。そんな時に自分をコントロールして向き合っていく方法を見つけてほしいなと思います。

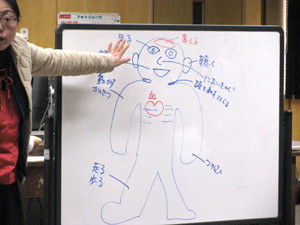

今回は,NPO法人自己尊重プラクティス協会(略称セパかごしま)から坂之上綾乃さんにゲストティーチャーという形で来ていただき,「自分のことが好きになるセパトレーニング」と題して授業をしていただきました。

① みんなの体,命の働きって何?

自分の体がいろいろな素晴らしい働きをしていることをふり返り,確認しました。

心や体は脳からの指令で動いています。脳は命の根っこ。栄養をたっぷりあげて丈夫 にしてあげないといけません。ほめることが栄養になります。

② 自分をほめてみよう。良い所,たくさんあるよ。

自分のいいところを3つ以上探して,書きました。わからないときは「いいところリスト」を参考にします。たくさん書けた子,なかなか書けない子いました。みんないっぱいあるのに気づいていないのかな?はずかしいのかな?

③ 心と身体をほぐして,ゆっくり,リラックス(フィーリングトレーニング)

体の声,命の声,聞こえるかな?

④ みんなの命は,この世の中にたった一つの素晴らしい命。たくさんほめてあげると命が喜ぶよ。

体を寝かせてリラックスした状態で,手足をぶらぶらさせて体を動かしたり,ゆっく り呼吸をしたり,心臓の鼓動を確かめながら,自分の体に感謝の言葉をかけます。

体験してみて,自分をほめて気持ちよくなった,うれしくなった,自分の良いところがいっぱいみつかったなどの感想がありました。プラスの言葉は気持ちを安定させたり,意欲や元気が出てきます。自分のいいところをみつけて,自分を好きという気持ちをたくさん持ってほしいと思います。

理科室では,6年生が授業をしていました。お家の人の前で自分たちの実験結果などを発表していました。自分たちの実験の結果を順序立てて分かりやすく説明をするということは,論理的な思考の育成に繋がるのだろうと頼もしく見させてもらいました。

音楽室では,2年生が授業をしていました。親子で合奏もしたようで,一緒に楽器の練習をしながら楽しそうに話しもしてました。ここでは別の意味で「自己有用観の育成」が図られていたようでした。笑顔で見つめ合っている家族には,互いに認め合い必要としている想いがあると思います。

近くの教室では,授業参観が実施されていました。5年生は,「自己有用観の育成」をねらってのゲストティーチャー授業でした。自分を褒めることで,自らの存在を確認していきながら有用観を高めていくのだそうです。

「絆」という,人と人を縛る意味の社会を追うのではない。「和」という,人と人とが助け合い許し合っていくことを大切にしていく。絆が強くなると言うことは,絆の繋がっていない人とは相容れないということ。それでいいのか。徳は誰かの得になることをするから喜ばれているのではないか。特定の人が喜んでいる行為を実践している人を,人徳がある人と言っていいのか。人が幸せに生きたいと願っているときにそれを邪魔することは誰にもできない。